Pablo Manzano

El activismo climático y ambiental promueve cambios de políticas, pero también acciones a nivel individual que puedan preparar el terreno para estas políticas futuras, o bien que nos permitan asumir responsabilidades desde un punto de vista personal. Pero la complejidad de la crisis ambiental contemporánea hace que esas acciones individuales no sean sencillas. Por ejemplo, ¿es mejor volar a zonas protegidas de países pobres, para generar ingresos localmente y así permitir preservar el hábitat de especies en grave peligro y conservar áreas que de otra manera se aprovecharían para producir alimentos? ¿O es mejor no volar y así ahorrar combustibles fósiles?

Ilustración: Mattin

El gradiente de sistemas ganaderos

Desde la publicación del informe La larga sombra del ganado de la FAO en 2006, la asunción de dietas sostenibles que impliquen la renuncia a alimentos de origen animal ofrece una atractiva forma de silenciar conciencias. Un cambio de dieta que convierta en prohibidos determinados alimentos no es algo que requiera mucha reflexión, como bien saben muchas religiones de amplio predicamento. Es una decisión que se toma un día determinado y que no necesita de mayor planteamiento y aprovecha además todo un movimiento preexistente, basado en fundamentos morales sobre la licitud de acabar con una vida para sostener la propia. Nada que ver con complejas decisiones y compromisos que hay que sopesar una o dos veces al año, como las vacaciones, o dilemas diarios sobre si coger el coche y sentirse culpable o el transporte público y padecer la frustración del tiempo perdido. Sin embargo, aunque la decisión sobre tabúes alimentarios es sencilla, no lo es la interpretación sobre si realmente es un acierto o un error eliminar los alimentos de origen animal.

Para empezar, es fundamental distinguir entre el extenso gradiente de sistemas ganaderos. Podemos partir de tres grandes tipos: 1) los sistemas extensivos, que encarnan los típicos rebaños pastoreando, 2) los intensivos ligados al territorio, muy comunes en granjas pequeñas del norte de España y representados por los clásicos prados de siega, que alimentan a animales de aptitud lechera y se fertilizan con su estiércol, y 3) los tristemente famosos sistemas de ganadería industrial, donde encajan las granjas de cerdo blanco o pollos con miles de animales. A los dos primeros tipos se les reconoce la capacidad de producir alimentos con muy pocos añadidos de fuera de la granja (insumos) y el mantenimiento de pastos abiertos, herbáceos y leñosos, de alta diversidad que, de otro modo, se cerrarían y empobrecerían. Esos dos tipos acomodan en realidad un diverso gradiente de explotaciones: desde los rebaños trashumantes que imitan muy eficientemente la dinámica de los herbívoros salvajes hasta los muy numerosos hatos ganaderos con la etiqueta de «mixtos», pero que pasan la mayor parte de su ciclo vital a pasto y solo entran en confinamiento intensivo durante una fase final de engorde, o granjas intensivas ligadas al territorio que pueden trashumar en verano a pastos de altura y pasar el invierno en confinamiento a base de hierba segada, que contrastan con otras donde el confinamiento es permanente para facilitar el ordeño. Muchas explotaciones intensivas son capaces de reciclar residuos de la agricultura de forma productiva, contribuyendo a la sostenibilidad.

La ganadería industrial es mucho menos bucólica, pues tiene instalaciones a gran escala donde se engordan animales generalmente con grano y coproductos como la torta de soja, residuo aprovechado tras la extracción de aceite de soja. Tal concentración de animales presenta una gestión problemática de residuos, pues, aunque el estiércol y la orina en pequeñas concentraciones fertilizan, son un gran problema en concentraciones grandes. A eso se añade que la alimentación procede de fuera de la granja, a menudo incluso de otros continentes como Suramérica, donde provoca cambios de uso del suelo, desde sabanas de alta diversidad a cultivos monoespecíficos.

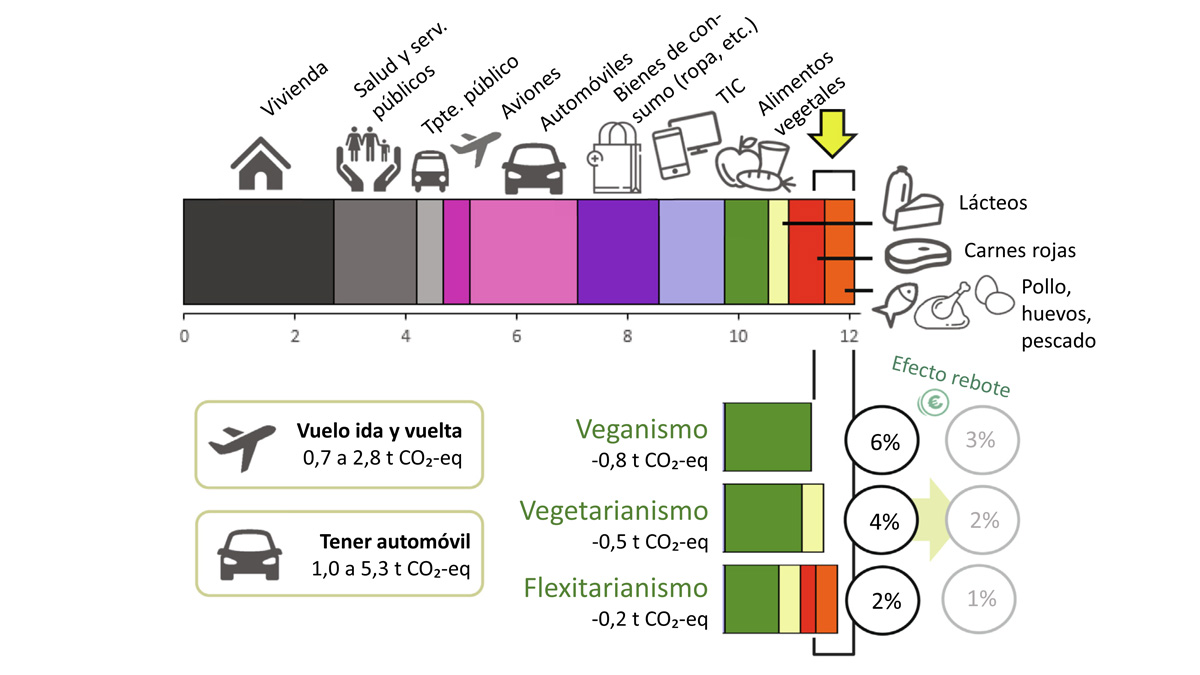

GRÁFICO

Efecto de los cambios en la dieta sobre las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de un individuo occidental, teniendo en cuenta los efectos dietéticos del veganismo, el vegetarianismo y el flexitarianismo

Fuente: Leroy et al., 2022. https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100457

La ganadería más extensiva no cambia el clima

Distinguir medios productivos ganaderos es fundamental para ilustrar por qué la atribución de emisiones a la ganadería, de forma habitual, no se entiende.

Si volvemos al informe La larga sombra del ganado, lo que llama la atención es que la mayor parte de la culpa climática se asigna a sistemas extensivos, muchos de ellos de países pobres en África o el subcontinente indio, y no a sistemas de ganadería industrial como a menudo se piensa. Su explicación se argumenta por los dos factores que contribuyen más a esa huella: el gas metano y la deforestación. Mientras que la ganadería industrial se compone principalmente de animales con un solo estómago, alimentados por grano (cerdos y pollos), los rumiantes se alimentan principalmente de hierba u hojas, logrando el milagro de producir proteína de alta calidad a partir de la celulosa, la misma materia de la que está hecho el papel. Sin embargo, el ciclo de fermentación de la celulosa produce inevitablemente grandes cantidades de gas metano, que durante unos años calienta la atmósfera mucho más que el CO₂ (aunque este último permanezca muchísimo más tiempo). Esto, sumado a que se interpretan como deforestados muchos de estos paisajes pastados, hace que se culpe a la ganadería extensiva a nivel mundial de una parte importante del cambio climático de origen humano.

Esta acusación ha contrariado desde hace mucho a los defensores de la ganadería extensiva. ¿Cómo es posible que una actividad que tiene miles de años sea culpable de un problema que tiene solo dos siglos? Este dilema se ha querido resolver desde hace años argumentando que los pastizales almacenan mucho carbono. Esa incorporación de carbono al suelo compensaría entonces las emisiones del ganado resultantes de la digestión. Es cierto que los pastizales almacenan carbono, y de forma más segura que los bosques en un mundo que lleva de 12 a 15 millones de años sometido a fuegos frecuentes, donde ramas y troncos lo almacenan de forma muy transitoria (a no ser que esté en un bosque lluvioso). Sin embargo, la emisión continuada de grandes cantidades de metano por parte de los herbívoros solo se compensa climáticamente en suelos degradados en proceso de regeneración, como si fueran una esponja seca que absorbe agua. Los suelos sanos son grandes reservorios de carbono a conservar, pero tienen problemas para aumentar su capacidad, sobre todo a la velocidad a la que emitimos carbono a la atmósfera.

La explicación de por qué la ganadería más extensiva no cambia el clima es en realidad sencilla. Los gases de efecto invernadero son en gran parte naturales, por ejemplo, el más potente de ellos es el vapor de agua y, gracias a ese efecto, la Tierra no es un desierto frío e inhabitable como Marte. El ganado que se alimenta exclusivamente de pastos locales y que se mueve en busca de pastos verdes se comporta de forma extraordinariamente parecida a como lo hacían los herbívoros silvestres, en su mayoría ya extinguidos, ocupando su nicho ecológico. Resulta muy difícil encontrar un sistema silvestre comparable en el mundo de hoy, pero cuando en Tanzania se comparan las emisiones de rumiantes migratorios como ñus, búfalos y gacelas del ecosistema del Serengeti con zonas cercanas dominadas por ganadería extensiva y móvil de los masáis, como el área de Loliondo, las emisiones por hectárea de rumiantes silvestres y domésticos resultan extraordinariamente similares. De esa forma, el abandono de la ganadería de Loliondo por razones climáticas no conseguiría mitigar en nada el cambio climático. El ganado masái local, ahora mismo, cuenta como contribuyente neto al calentamiento global de origen humano exclusivamente por sus emisiones de CH₄ y N₂O, pues los insumos del sistema son mínimos y al paisaje ganadero local, de estructura idéntica a la sabana del Serengeti, no se le puede atribuir deforestación o cambio de uso del suelo. Resulta entonces que Loliondo es capaz de producir carne, leche y cuero de forma climáticamente neutra. Dilema resuelto.

En cuanto a la deforestación, para entender por qué el impacto de la ganadería está exagerado, es necesario deconstruir el mito del bosque como paisaje natural perfecto e insustituible. Aunque los pioneros de la geobotánica (Humboldt, Clements) describieron los paisajes de la Tierra según el tipo de arbolado y consideraron el bosque como punto final de la sucesión ecológica, desde la década de 1970 (Whittaker y, más tarde, Bond) se ha afianzado la idea de que la mayor parte de los continentes tienen dos posibles estados naturales del ecosistema, alternativos entre sí: uno más cerrado y boscoso, en ausencia de perturbaciones como el fuego o los herbívoros, y otro mucho más abierto, semejante a una sabana o una dehesa. Solo las zonas más lluviosas albergarían inequívocamente un bosque, mientras que las más áridas tienen sistemas abiertos donde los árboles no pueden dominar.

A efectos prácticos, podemos observar esa primera opción de bosques templados en islas como Nueva Zelanda, las Canarias (la laurisilva) o Hawái, ya que los mamíferos herbívoros no llegaron de forma natural a ellas y su flora y vegetación pudo evolucionar sin esa perturbación. En todos los continentes, sin embargo, el estado dominante de la vegetación es mucho más abierto. Las sabanas son interpretadas como naturales en África por la presencia de megafauna como los elefantes y grandes manadas de rumiantes pastadores que las mantienen. Sin embargo, esa megafauna herbívora silvestre ha desaparecido del resto de continentes en los últimos miles de años (40.000 en Europa y Australia, 11.000 en América). Herbívoros pastadores europeos como los uros o los tarpanes se extinguieron hace cientos de años. Es, entonces, el ganado el que mantiene esos paisajes abiertos en el estado en el que han permanecido los últimos millones de años y en el que animales y plantas han evolucionado. El paisaje resultante es natural, pero la perturbación que lo mantiene es antrópica (el ganado), por lo que se interpreta como una deforestación causada por humanos sin serlo.

Así, la acusación de que la ganadería a pasto deforesta solo es cierta en contadas ocasiones, al igual que la culpa climática atribuida. El ganado no es que consuma mucha tierra: es que es capaz de producir alimentos mientras usa mucha tierra de forma positiva para nosotros y para el planeta. Los ecosistemas abiertos, además de tener una capacidad de almacenamiento de carbono similar a los bosques cerrados, pero con mayor seguridad contra los incendios, son de un color más claro e incrementan la cantidad de radiación solar que se refleja de vuelta al espacio, ayudando a enfriar el planeta. Solo en las zonas muy lluviosas el arbolado contribuye a evaporar grandes cantidades de agua y a formar nubes que, por su color blanco, enfrían aún más.

Pero, como veíamos más arriba, solo aquellos sistemas ganaderos que imiten eficientemente a los herbívoros silvestres serán capaces de proveer de servicios ecosistémicos similares. Los principios agroecológicos deberían intentar dicha imitación, también para ajustarse a la disponibilidad de recursos naturales, y por ello se promueve el regreso a sistemas en los que la agricultura y la ganadería estén integradas y puedan cerrarse ciclos de materiales y energía. No obstante, es importante tener en cuenta que, desde un punto de vista ambiental, si bien el mejor de los sistemas ganaderos es mucho mejor que el mejor de los cultivos, la peor de las ganaderías también pierde por goleada contra el peor de los cultivos.

El papel de las dietas

Ante este escenario tan complejo, ¿cómo afecta el cambio de dieta? Otro factor ignorado es que, si abandonamos el consumo de carne o leche, sus proteínas y micronutrientes tienen que ser sustituidos por otros provenientes de cultivos, por lo que se produce un efecto rebote. La expansión de la agricultura es negativa para la biodiversidad, el clima y el uso de agua. El gráfico muestra el efecto rebote que tendrían estas decisiones en la huella climática de un ciudadano francés medio durante un año. El veganismo, recortando en teoría 6 % la huella (0,8 toneladas de emisiones de CO₂-eq menos por año), en la práctica, teniendo en cuenta este efecto rebote, lo haría solo un 3 %. Vegetarianismo o flexitarianismo aún menos (2 % y 1 %, respectivamente), reducciones mucho menores que renunciar al coche o a volar.

Ahora bien, estos cálculos no distinguen entre modelos de producción. Abandonar el consumo de productos animales criados con gran proporción de grano en su dieta sí provoca una reducción neta e inequívoca de emisiones, aun cuando la necesidad de producir esos alimentos en otros sistemas necesite aumentar algo las emisiones del sector de los cultivos dedicados a alimentación humana. El principal efecto rebote viene dado por dejar de consumir carne a pasto a favor de proteínas vegetales como la soja producida en monocultivos con grandes insumos de fertilizante y a miles de kilómetros de distancia. El beneficio climático de abandonar productos de ganadería agroecológica a favor del veganismo sería aún menor de lo indicado en el gráfico, o hasta negativo.

Por tanto, resulta aún más claro lo beneficioso de consumir ciertas cantidades de productos de origen animal provenientes de sistemas que sabemos que hacen las cosas bien, y lo contraproducente que es abandonarlos. Probablemente es más trabajo en un principio, pero si identificamos proveedores adecuados estaremos seguros de que nuestros hábitos alimentarios van a contribuir a un mundo ciertamente mejor.