Desmontar el patriarcado

Pilar Codony

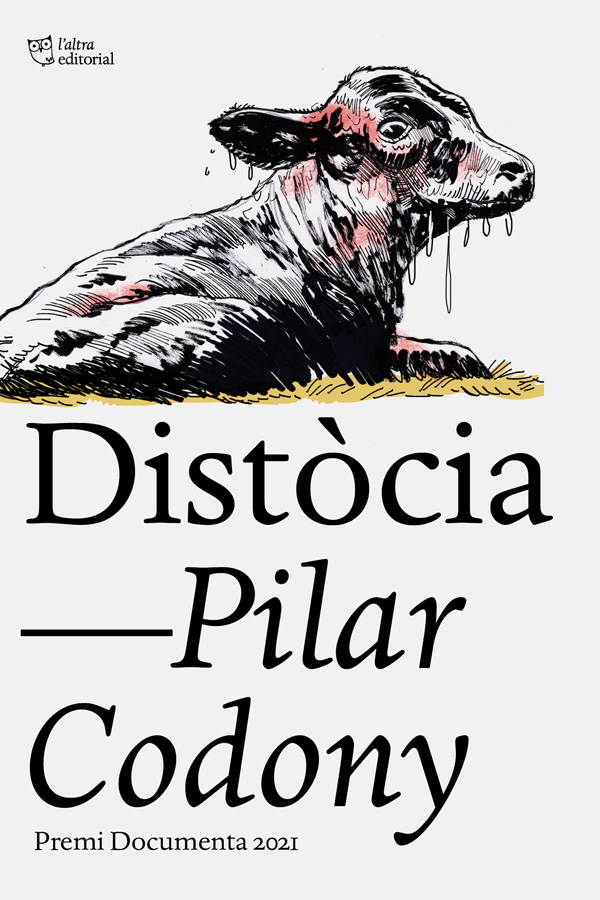

Vivimos en una sociedad que, a menudo, cae en planteamientos dicotómicos que simplifican enormemente la realidad y limitan nuestra mirada. Por ejemplo, la tendencia a oponer el instinto a la razón, como si no pudieran coexistir. La protagonista de la novela Distòcia, de Pilar Codony (L’Altra Editorial, 2022), ganadera en la Catalunya rural, reflexiona sobre esto a cuenta del momento de su vida que refleja el libro, del cual traducimos un fragmento.

¿Es así? ¿La razón es incompatible con la animalidad?

Quizás nunca nos hemos fijado lo suficiente en la animalidad y por eso no sabemos apreciarla como se merece.

Goja[1] está convencida de que no. De hecho, está convencida de que no solo son compatibles, sino que la animalidad y el entendimiento encajan y se complementan la mar de bien. Los dos le parecen igual de necesarios. Lástima, piensa, que, tanto la una como el otro estén en desuso. Ya no se lleva el dualismo entre los paletos de pueblo, analfabetos y medio animales pero grandes conocedores de la naturaleza y las artes agrícolas, y los intelectuales de ciudad, grandes pensadores de gusto exquisito por la literatura, la música y el cine y, en cambio, alienados completamente de su parte salvaje. Pero tampoco hemos mejorado mucho. De hecho, ahora se estila más la mediocridad en todos los ámbitos y en todas partes. Por un lado, ya no hace falta pensar y, a la vez, todo el mundo cree que sabe de todo. Cosas de internet, que nos ahorra el esfuerzo de retener información y que nos da respuestas para cualquier cosa. Por otro lado, nos hemos alienado completamente de los ciclos de la naturaleza, de su ritmo, de su latido. Los espacios naturales se han convertido en un producto de ocio. Están ahí para hacer bonito. Para pasear los domingos, armando follón como unos energúmenos, vestidos con ropa para la ocasión y un calzado muy caro, como si fuera un espacio inhóspito donde hubiera que estar preparados para luchar contra algo. Y lo es, ciertamente, porque ya no sabemos observar, ni escuchar, ni oler, ni sentir. Incluso en las zonas rurales se ha perdido gran parte de este saber: ahora todo es demasiado grande; grandes tractores, grandes extensiones de campo, grandes monocultivos, grandes dosis de abonos y herbicidas, grandes cantidades de ganado confinado. Tanta grandiosidad desborda, nos aboca a una vida frenética que no admite la pausa, no admite la contemplación, no admite el respeto.

Goja tiene muy poca fe en la humanidad. ¿Qué se puede esperar de una humanidad tan desacostumbrada a usar la cabeza y tan alejada del animal que también es?

La razón es necesaria para ponernos límites —morales, éticos, como se quiera decir—, pero también es un instrumento de goce precioso que nos puede deleitar como ningún otro. Y, sobre todo, debería ser una herramienta de reflexión continua.

La animalidad, también la bestialidad, son palabras que se han empleado para designar comportamientos violentos y terribles. De ellas se extrapola el concepto de brutalidad. Brutal, según el diccionario: propio de los animales por su violencia o irracionalidad, bruto (animal irracional)… y, atención, dicho de una persona: de carácter violento. Animal, bestial, brutal: todos apuntan a la irracionalidad y la violencia. ¿Por qué? Goja no lo entiende. Cuantas más vueltas le da, más le parece que la humanidad se ha equivocado, se ha hecho un lío con las palabras, no las ha elegido bien. Quizás nunca nos hemos fijado lo suficiente en la animalidad y por eso no sabemos apreciarla como se merece. El hecho es que la hemos subestimado y despreciado desde siempre: para la religión, era paganismo; para los grandes pensadores, era cosa de ignorantes. En todo caso, siempre ha sido algo inferior desde nuestro punto de vista. Un punto de vista un tanto supremacista, lo mires por donde lo mires, piensa Goja. No, ella no está de acuerdo. Para ella la animalidad es, sobre todo, la capacidad de sentirnos parte del mundo, de amar, de conectar, tal como hace una madre con su hijo.

Sin conexión, de la razón no puede salir nada bueno. Sin conexión, estamos perdidos.

Cuando han acabado el trabajo y Lamine se ha retirado, y Montse se ha retirado, Goja todavía se queda un rato en la granja. Ginzburg y Balzac esperan pacientes en la puerta de la lechería, alzando su mirada vidriosa e imploradora hacia ella cada vez que pasa por su lado.

Goja no hace caso de sus ojos famélicos y se asoma al patio de las nodrizas. Ya ha apagado todas las luces de la granja y, a esta hora, apenas queda un hilillo de sol poniéndose en el horizonte y la luna llena, llenísima, que ilumina la tierra con su rayo fantasmal.

Accede al patio y camina despacio entre los animales. Las vacas parecen poseídas por una calma dulce, a esta hora. La mayoría yacen y rumian, con los terneros al lado. Chéjov husmea en el comedero distraídamente. Mafalda bebe agua. Los pequeños están todos tumbados, exhaustos, cansados de todo el día, medio adormilados. El único que levanta las orejas cuando ve a Goja es el hijo de Kundera. Todavía no sabe muy bien quién es, qué hace ni qué quiere, este ser de dos patas que va y viene.

Ella se pone el polar que lleva atado a la cintura. El aire es fresco, el olor es húmedo y penetrante. El silencio impera. A esta hora, la granja es una delicia, sin nadie más, con las luces apagadas: se transforma en una especie de oasis de paz y de serenidad.

[1] La protagonista se llama Glòria, pero decide hacerse llamar «Goja» porque así se llama a las hadas en algunas zonas de Cataluña.

Pilar Codony

Distòcia, pp. 178-180