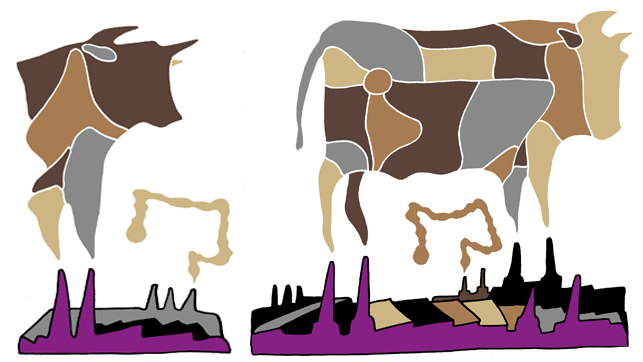

Tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista ecológico no podemos poner toda la carne en el mismo paquete

Marta Guadalupe Rivera Ferre

Ilustración de Pedro Strukelj![]()

El pasado 28 de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe basado en un profundo estudio epidemiológico sobre la relación de la carne con el cáncer. A partir de sus resultados la carne procesada pasaba a formar parte del grupo 1 en la lista de agentes cancerígenos, es decir, existe suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos; por su parte, la carne roja, pasa al grupo 2A, posiblemente cancerígena, porque existe evidencia limitada de la asociación positiva entre el consumo de carne roja y el desarrollo de cáncer colorrectal. La investigación es metodológicamente correcta y las conclusiones acertadas. Sin embargo, el tratamiento mediático confunde entre la posible causalidad detectada por el estudio y el nivel de riesgo de padecer cáncer debido al consumo de carnes rojas o productos procesados. De hecho, la misma OMS relativiza los datos del número de muertes relacionadas con dicho consumo y el cáncer respecto a otras sustancias del mismo grupo, como el tabaco, el alcohol, o la contaminación del aire que respiramos, que producen comparativamente muchas más muertes cada año.

Pero aún así, hay que destacar que el estudio tiene una grave omisión –probablemente por la falta de datos procedente de los estudios originales– y es que agrupa bajo la misma etiqueta todos los tipos de carne, y está claro que no todas las carnes son iguales. Si bien en la carne procesada como los frankfurts o los embutidos es difícil diferenciar el impacto de su consumo según el modelo productivo del que proceden, pues lo que se evalúa son los componentes químicos generados en los procesos de transformación, en el caso de las carnes rojas es evidente que no es lo mismo una hamburguesa de ternera criada de manera industrial que una hamburguesa de ternera que ha consumido hierba; o que no es lo mismo un filete de un cerdo procedente de granjas intensivas que de un cerdo que ha consumido bellota. No existen datos en relación al cáncer colorrectal entre los distintos modelos pero sí existen estudios (algunos de la propia OMS) que nos indican que existen diferencias entre los tipos de carne y que es necesario diferenciar entre modelos productivos cuando hablamos de los impactos de la carne en la salud.

Por un lado tenemos suficiente información que explica que las carnes procedentes de animales que han consumido hierba tienen un contenido de ácidos grasos poli-insaturados (“grasas buenas”) elevado, a diferencia de las carnes de animales que consumen pienso, con un alto contenido en ácidos grasos saturados (“grasas malas”). Los animales procedentes de granjas industriales intensivas, además, ingieren glifosato a través de la soja transgénica que forma parte de los ingredientes de los piensos que consumen. El glifosato es el herbicida de mayor venta en todo el mundo y el pasado mes de marzo fue también incluido por la OMS en el grupo de agentes probablemente cancerígenos. Por último, la semana pasada, la OMS nos volvió a advertir, a partir de sus investigaciones, que 'la resistencia a los antibióticos ha alcanzado niveles peligrosamente elevados en todas partes del mundo lo que representa una de las mayores amenazas para la salud'. Y explican que actualmente se suministran más antibióticos a animales criados en granjas intensivas -pues tienen un efecto de promotor del crecimiento- que a personas enfermas. Muchas de las superbacterias resistentes a los antibióticos han 'nacido' en las granjas al haber sido tratados estos animales, que luego consumiremos, con antibióticos de uso común en seres humanos.

Ya sabemos que la ciencia nos dice que por motivos de salud hay que reducir el consumo de carne, pero no sólo la salud nos debería llevar a cuestionarnos este consumo, su procedencia y su calidad. Existen también razones vinculadas al ámbito ecológico y de la justicia social, y la ciencia también nos habla de ellas. Así por ejemplo, sabemos que la producción de carne a gran escala, que concentra una gran cantidad de animales en poco espacio, contribuye de manera clara a la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, al calentamiento global, además de producir una enorme cantidad de purines que contaminan nuestras aguas, nuestros suelos y nuestro aire. Desde las discusiones vinculadas al cambio climático, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) por primera vez señala en su informe la necesidad de reducir el consumo de carne para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es claramente un avance, pero el IPCC tampoco plantea el debate en términos de modelos productivos. Es otra gran omisión, pues existen evidencias que nos muestran que existen diferencias. Según diferentes estudios científicos, las emisiones de CO2 procedentes de la ganadería constituyen entre el 9 y el 25 % del total de emisiones con efecto invernadero, según la metodología usada y la contabilidad o no de las emisiones directas e indirectas. Según datos de GRAIN, si diferenciamos entre modelos observamos como contabilizando todo el proceso requerido en la ganadería intensiva (desmonte de bosques, fertilización de la tierra, utilización de pesticidas...) la cifra asciende hasta un 32 %. En cambio sabemos que la carne producida de manera extensiva, es decir, tradicional, en la que los animales pastan al aire libre, a pesar de la emisión de gas metano de los animales, mediante una buena gestión de pastos puede contribuir a capturar carbono del aire y por tanto, a mitigar el cambio climático. También estos modelos productivos y de gestión son fundamentales para la configuración de nuestros paisajes rurales diversos o para la reducción de los riesgos de incendio debido a la limpieza que realiza el ganado en pastoreo de los restos forestales.

Y debemos acabar con el análisis quizás más importante, y normalmente menos conocido, pero no olvidado por la ciencia, el punto de vista social. Aquí de nuevo las diferencias entre modelos son sustanciales. La carne procedente de granjas extensivas contribuye a afianzar a la gente al medio rural, generando empleos directos e indirectos. Sin embargo, la carne procedente del modelo industrial, la expulsa, genera menos empleo en términos absolutos y provoca enormes impactos sociales, por ejemplo en los países productores de soja, ingrediente fundamental del pienso. La soja con la que se producen los piensos es soja transgénica pensada para manejos altamente mecanizados y en monocultivos que ocupan enormes extensiones (se estima que sólo en Argentina la soja ocupa ya el 50 % de todas las tierras cultivables), territorios que han sido deforestados y de los que se ha expulsado a su población originaria. En Argentina o Paraguay, quienes habitan las zonas rurales conviven con las fumigaciones aéreas del glifosato, antes mencionado.

Por todo ello, existen desde el ámbito científico, tanto desde el vinculado a la salud, como el vinculado al cambio climático o a la sociología rural, voces que piden políticas encaminadas a reducir nuestro desmesurado consumo de carne, disparado desde que se desarrollaron las tecnologías que permiten bajar su precio. Pero estas políticas no deben poner a toda la “carne” en el mismo paquete, pues como hemos visto, existen muchas diferencias.

Lamentablemente, la realidad va en dirección opuesta a la ciencia. Los acuerdos de libre comercio entre países nos seguirán brindando imágenes absurdas y preocupantes, como la acontecida el pasado 20 de octubre, cuando por primera vez 150 vacas vivas volaron en un Boeing 747 desde Australia a China con el objetivo de abastecer la creciente demanda del mercado urbano chino. La economía ortodoxa manda y mientras las vacas viajan en avión, el planeta se calienta, el medio rural se despuebla y los urbanitas morimos de cáncer. Qué panorama...

Artículo publicado en Alternativas Económicas